全校生徒共通プログラムFor All students

環境教育&プロジェクト学習

ユネスコスクールとしての取り組み|2019年度から継続

プロジェクト学習は、《ディスカッション・リサーチ・プレゼンテーション》の相互作用を通して実践される活動です。ある課題についてディスカッションを行い、リサーチ・クエスチョン(課題)を設定し、調査をします。そして、結果をディスカッションの題に乗せ、プレゼンテーションの内容を議論します。中高一貫コース「GSC」(Global Successful Career course )及び高等部で展開しています

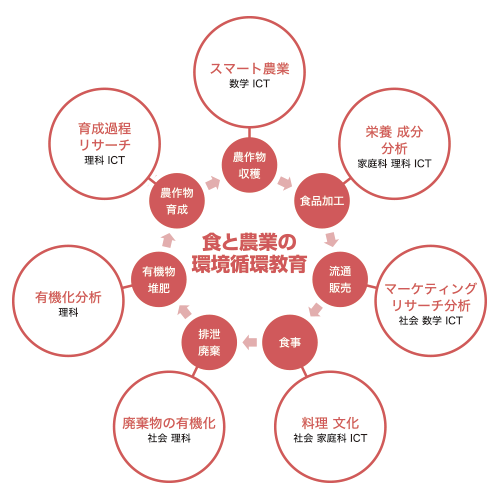

本校の環境教育について本校はユネスコスクールに申請、チャレンジ期間(2018年7月~)、キャンディデート期間(2021年3月~)を経て、2021年12月に正式申請し、2022年11月にユネスコ本部において正式にユネスコスクール(UNESCO Associated Schools Network)として承認されました。本格的にSDGsに取り組みます。本校では、2019年度からESDの8つの目標のうち「環境教育」にフォーカスし、「食と農業」を通じた環境循環教育に注目し、新潟県の食料農業大学との連携を通じて様々なプログラムを展開します。 |

|

|---|

第13回キャリア教育に関する文部科学大臣表彰を受賞食と農業を通じて地球規模の課題を探索~田植えを通してキャリア教育を形成~

|

本校は普通科の女子校でありながら、生徒へのキャリア教育の一環として、2018年度から「食と農業プロジェクト」を立ち上げ、食育に関する様々な取り組みを実施。2019年度は岩手県にある「ふれあい果樹園」と連携を行い、林檎の木のオーナーとなり林檎を栽培し、家庭科の時間を使い栽培した林檎を使い調理を行った。2020年度の5月には中学1年生から高校1年生までの本校生徒が、新潟食料農業大学へ行き田植え活動を実施。(新潟食料農業大学とは教育的提携を行っている)10月には稲刈りを行い、収穫した米の商品名やロゴマークの作成などを生徒が主体となり実施する。また一部の米で甘酒作りを行い、地元自治体や商店街とも連携し販売するなどの、6次産業化へのチャレンジも開始している。 |

|---|

ブルーベリー栽培を通じた本校の食育活動

ブルーベリーは、北アメリカの野生種から多くの品種が作られており、野生種を改良してまだ間もありません。そのため、植物体が強く、病害虫がほとんどつきません。したがって、無農薬での栽培も可能であり、安心して果皮ごと食べられる果物といえます。

店で購入する果物をはじめとした作物には、栽培に農薬が使われているものが意外と多いものです。本校ではブルーベリー栽培を通じて、農薬の利点や人体・環境への影響等を学習し、食の安全や環境に配慮した農業について考えていきます。

ブルーベリーは機能性食品としても優れています。目に良いという以外に、強い抗酸化作用があることも注目され、がんや高血圧などの生活習慣病に予防効果があるといわれています。食を考えるうえで、安全であること、そして栄養を摂ることは非常に大切なことです。ブルーベリー栽培を通じて、食の栄養面にも関心をもたせ、食を通じた自身の健康についても考えていきます。そして、ブルーベリーは生食の他に、ジャムやジュースなどに加工して食べることもできるので、食品の加工と安全面・栄養面との関連にも触れていきます。

さらに、ブルーベリーは1年を通じて変化の楽しめる植物です。春の芽吹きから始まって、開花・結実し、落葉広葉樹であるため秋には紅葉や落葉も見られます。この開花や紅葉などの植物の生理学も、実際の観察を通して学んでいきます。そして今年の手入れが来年の結実にどう影響するのかを考え、学年を超えた継続的な学習へと繋げていきます。また、本校では、落葉した葉をゴミとして処分してしまうのではなく、堆肥として活用して環境学習へと繋げることも計画しています。

この栽培を通して学んだことや調べたことは、内容をまとめ、学内外で発表を行う予定です。この取組みを通じて、生徒たちが自分の伝えたい内容を、他の人が理解し、納得してもらうための「伝える力」の育成にも繋げていきたいと考えています。

さらにこの取組みでは、理科や家庭科、国語科や社会科など、教科で学習する内容との関連が多くあります。本校では、ブルーベリー栽培を通じて、教科横断的な学習を行うことも、ねらいとしています。

本校で栽培しているブルーベリー

|

ブルーレイ栽培しやすく、果実の風味も良くバランスのとれた品種。休眠時間が長く、3月末に枝色が緑に変化し、4月から芽が動く。弱酸性の土壌を好み、わずかにピンクがかった白色の花をつける。自家結実性は弱いが、中~大粒の明青色の果実をつけ、秋には鮮やかな紅葉が見られる。 |

|

ブルージェイ栽培しやすい品種で、果実が房成りする。 |

※本校で栽培している品種は、自家結実性が弱い(他の株の花粉がめしべにつく必要がある)品種であるため、受粉の効率を上げるために同じ系統の2種のブルーベリーを栽培しています。

専門的な分野の知識をもつ教員による特別授業の実施

本校では、食育プロジェクト(総合学習)の一環として、専門的な知識をもつ教員による特別授業を行います。

| 学年/ テーマ/ 概要 | 学習スケジュール | |

| 中等部1年 農業 Agriculture(理科) 植物の生理学や作物生産の背景について学習し、環境に配慮した農業について考える。 |

第1回 | 食育って何だろう? |

| 第2回 | 植物に必要な栄養素 | |

| 第3回 | 肥料と農薬1 | |

| 第4回 | 肥料と農薬2 | |

| 第5回 | 土の性質を調べてみよう(実習) | |

| 第6回 | 作物の有効利用:バイオエタノール(実習1) | |

| 第7回 | 作物の有効利用:バイオエタノール(実習2) | |

| 第8回 | 遺伝子組換え作物について 学習のまとめ | |

| 中等部2年 食 Food(家庭科) 食の安全や環境との関連について学習し、米やブルーベリーを使った食品づくりを体験する。 |

第1回 | 食の安全について(食品添加物、食品偽装 等) |

| 第2回 | 食と環境について(フードマイレージ、地産地消 等) | |

| 第3回 | 食料自給率について | |

| 第4回 | 加工食品について | |

| 第5回 | ジャムの作り方、ジャムを使ったレシピ調べ | |

| 第6回 | 米粉を使ったレシピ調べ | |

| 第7回 | 様々なジャムづくり(実習) | |

| 第8回 | 米粉を使った実習 | |

| 中等部3年 経済 Business 食品の流通について学習する。 |

ミニ株式会社を設立、生徒自ら資本を投資し、なでしこ祭(文化祭)で、ブルーベリーの飴や綿菓子を販売する。 | |

授業内容の紹介

中学1年植物に必要な栄養素(第2回)

植物は、光合成により養分(デンプン)を自分で作ることができますが、それとは別に必要な元素(必須元素)を摂取しなければ生育できません。この必須元素にはどんなものがあり、植物の生育にどう関わるのかを学習します。また、これらの元素の多くは土壌から吸収されます。その吸収の仕組みについても触れていきます。また、3要素と言われる窒素・リン・カリウムは、施肥によって植物に供給されることが多いです。植物の栽培では、「肥料をまく」ということを経験する人も多いと思いますが、その意味を必須元素の学習から繋げていきます。

中学1年土の性質を調べてみよう(第5回)

土壌はその種類によって、性質が異なります。そして作物栽培には、栄養源となる土壌をどのように調整するかが、非常に大事になってきます。

そのような土壌について、養分や水分の保持する仕組みなどの学習を通じて、作物にもたらす影響を考えていきます。また、土壌の酸性やアルカリ性といった性質も作物にとっては大きな意味があります。

例えば、本校で栽培しているブルベリーは、酸性土壌を好む珍しい作物です。栽培に使っている土壌や身のまわりにある土壌を題材としながら、その性質を実験によって調べていきます。

中学1年遺伝子組換え作物について(第8回)

近年はバイオ技術が発達し、ダイズやトウモロコシといった主要な作物の遺伝子組換え作物が作られています。遺伝子がどのようなものかを学び、遺伝子組換え作物がどのようにして作られるのかを学習します。そして仕組みが分かったうえで、遺伝子組換え作物の利点や安全性について、考えていきます。

また、作物の新しい品種を生み出すことは、品種改良という手法をもってバイオ技術が確立される前から行われています。そのような手法と、バイオ技術の比較もしていきます。